2025-11-18 11:49:51

87

本篇文章旨在通过对一次备受关注的关键事件——entity["people", "Kai Havertz", 0]在比赛中赢得但被判无效的点球判罚,深入剖析其中五个关键因素以及裁判与VAR在其判决过程中所遵循的逻辑与流程。文章开篇将对整篇分析进行简要概括,随后从四大视角进行详细分析,每一个视角下都深入探讨了这一判罚事件中蕴含的不同维度。首先,我们从“犯规动作定性”角度审视为何最初判罚被撤;其次,从“主裁判决机制”角度探讨主裁的看法与判罚理由;第三,从“VAR审核与监视器流程”角度探讨视频助理裁判系统如何介入与影响判决;最后,从“法规应用与判罚一致性”角度考察此案与现行规则、过往判例之间的关系。最后,通过全面分析,我们在总结部分归纳出本案对判罚机制、球队应对乃至足球规则执行所带来的启示。借助这次判罚,我们能够更好理解现代足球比赛中“主裁+VAR”协同体系是如何在边缘场景中运行的,也可窥探到规则文字背后是如何在实战中被解读与应用的。希望本文能为关注足球竞技与规则解析的读者提供深度理解,也为日后类似事件的评判提供一把参照尺。

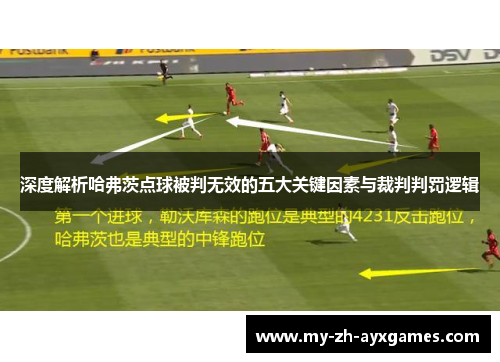

在这起事件中,第一个关键因素是对动作本身的定性——即当时被判为点球的判罚为何最终被撤销。从比赛视频与回放来看,Havertz在禁区内被两名防守球员——entity["people", "Aaron Wan-Bissaka", 0]和entity["people", "Casemiro", 0]——同时围堵,主裁原先判定其被绊倒,从而判罚点球。 citeturn0search1turn1search5turn1search0

然而,在VAR介入并建议主裁到场边监视器复查之后,关键的改变在于:主裁先前所“看到”的绊倒动作,在回放角度下并不清晰地存在。回放显示在Wan-Bissaka尝试伸脚抢断前,Havertz的左腿似乎偏出原路线,向防守球员方向移动,从而使得其身体受阻。 citeturn0search1turn1search0

因此,动作的定性出现了变化——从“防守方犯规绊倒”转为“进攻方移动造成接触”。在足球判罚逻辑中,这种转变至关重要:如果是防守动作导致进攻球员摔倒,则点球有较高合理性;但若进攻球员因自身动作造成触碰或被阻碍,则可能被视为“自然身体接触”或“无明显犯规”。在这一案例中,判罚撤销正是基于这种定性变化。

第二个关键因素在于主裁判——entity["people", "Anthony Taylor", 0]——在现场的瞬时判断机制及其与VAR的互动机制。文献指出,Taylor在看到Havertz倒地后立即指向点球点,这说明他在当时认定了一次“可罚点球的犯规”。 citeturn0search1turn1search5

然而,关键在于他场上所认定的“触碰方式”与后续回放所显示的并不完全一致。ESPN的分析指出:Taylor认为Wan-Bissaka用右脚绊倒了Havertz,但从后视回放来看,实际上并无此脚步触碰行为。 citeturn1search0turn1search5

在裁判机制中,主裁的第一判断具有重量,但并非终局。特定情况下,如果主裁描述的判罚依据(如脚步绊倒、防守错位等)与视频回放明显不符,且达成“清晰且明显错误”(clear and obvious error)标准,那么VAR可建议监视器复查。此处,主裁在监视器前变化判罚,体现了机制中“场上判罚→监视器复查→确认或撤销”的流程。

ayx.com进一步说明的是,主裁在复查后迅速改变判罚:由点球变为否定点球。这反映出主裁对VAR建议的尊重及规则框架下的判罚自省。这也说明:即便场上判罚已经作出,若监视器过程确认有关键事实与主裁最初判断不符,裁判可回到场边进行整改。

第三关键因素是“视频助理裁判(VAR)及场边监视器”的介入逻辑与实际操作。在此案件中,主裁做出点球判罚后,VAR建议查看监视器。根据ESPN报道:此次介入的门槛达到了“主裁描述的犯规机制与视频证据明显不符”,从而触发了复查机制。 citeturn0search1turn1search0

在具体流程上,VAR首先在VAR室通过多机位回放确认:Wan-Bissaka是否犯规、Havertz是否因被绊倒、还是其自身动作导致接触。VAR认为主裁原先的“右脚绊倒”判定并未在回放中出现,因此建议场边复查。之后,主裁至场边监视器进行查看,并最终决定撤销点球。 citeturn1search0

值得强调的是:在Premier League(英超)中,VAR只有在“明显且重大错误”或“遗漏重大事件”的情况下介入。ESPN分析指出,此案之所以介入,是因为主裁给出点球理由与事实并不匹配。 citeturn1search0

此外,另一重要机制是“场上判罚具有优势假设”。即主裁的判罚若无明确错误,则应维持。但在本案中,由于主裁所陈述的判定依据被回放质疑,从而触发了优势假设的撤销。这一点对于理解VAR在足球中的角色尤其关键:它不是自动纠错器,而是校验“是否存在明显错误”的机制。

第四个关键因素在于现行足球规则(尤其是犯规与点球判定标准)与本案判罚之间的一致性,以及与过往类似判例的比对。就点球判罚而言,规则要求:防守球员若以不公平方式绊倒进攻球员,则应判点球。若进攻球员自身失衡或犯规造成接触,则不应。 citeturn1search5turn0search1

在本案中,视频回放显示Havertz可能是自主将左腿推向对方造成脚部接触,而非被防守球员绊倒。ESPN明确指出:“Havertz主动将左腿移入Wan-Bissaka,而并非等待防守动作”。 citeturn1search0如此,自助行为削弱了“防守方犯规”的定性基础。

再看判罚一致性方面,ESPN分析还指出:“在类似脚步碰撞但无明确防守部位触球之情形中,VAR此前常选择维持原判,而本案之所以撤销,是因为主裁描述与事实偏差明显。” citeturn0search1 这表明判罚不仅受规则约束,更受解读与事实匹配程度影响。

此外,规则强调“主裁在场上看到的事实描述”与“回放事实”若存在出入,便有可能触发复查。在此案中,主裁的描述——“右脚绊倒”为判罚依据——在回放中并未得到支撑。这就产生了“规则文字”与“事实演绎”之间的张力。我们可以看到,规则不仅要求“有犯规动作”,还要求“动作与判罚理由吻合”、“主裁理由可被回放验证”。

最后,从判例角度看,本案具有标志性:它提醒了俱乐部、球员、裁判系统在边缘场景下必须更谨慎。例如,若进攻球员主动制造接触,则很可能不被判罚。未来球队在禁区内活动时,也应注意“身体位置”“脚步线路”对判罚触发的影响。

总结:

通过上述四大视角的剖析,我们可以总结出以下几点:首先,本案的判罚核心在于“动作定性”发生变化——主裁最初认定防守犯规,但视频复查后显示进攻方动作为主,导致判罚撤销。其次,主裁的决策机制及其与VAR的